-

网站首页

- 关于我们

- 产品中心

- 施工方案

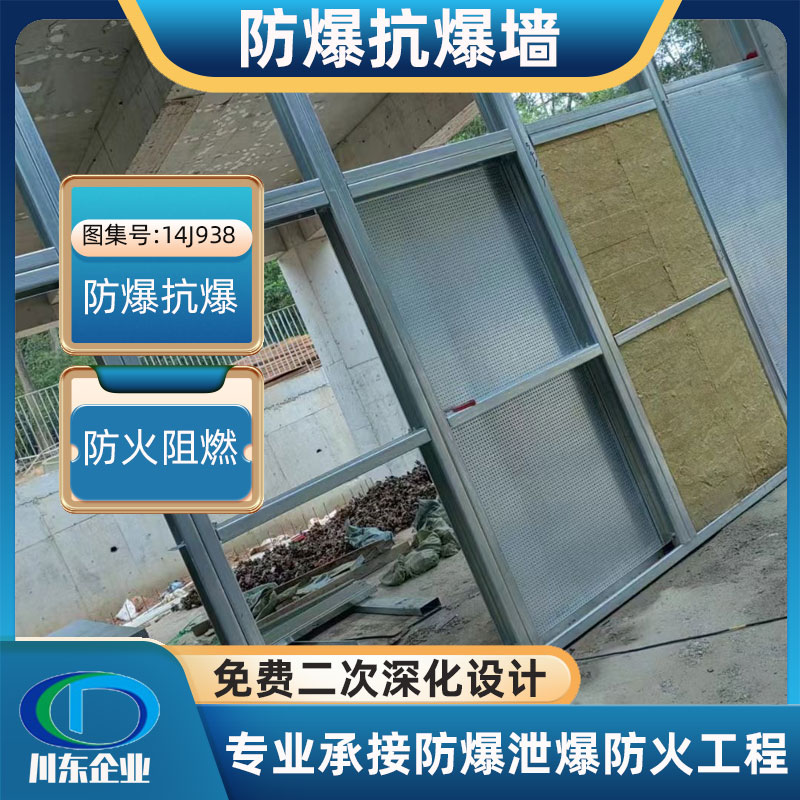

绵阳防爆墙新型抗爆墙材料的研发方向是什么?

2025-09-22云更新

防爆墙新型抗爆墙材料的研发正朝着更、更智能、更可持续的方向发展,目标是在载荷下限度地保护人员、关键设备和结构安全。主要的研发方向包括:

1. 轻量化与高强度复合材料:

* 研发重点:开发具有高比强度(强度/密度)和比模量(刚度/密度)的复合材料。目标是大幅减轻墙体自重,便于运输和快速安装(尤其对于临时或可移动防护),同时降低对基础承载力的要求。

* 技术路径:深入研究纤维(如碳纤维、芳纶纤维、超高分子量聚乙烯纤维、玄武岩纤维等)增强的聚合物基体(环氧、乙烯基酯等)或金属基体复合材料。优化纤维排布、界面结合和层合结构设计,利用复合材料的可设计性实现特定方向的超高强度和刚度。探索新型轻质高强金属(如钛合金、铝合金)或陶瓷/金属复合装甲结构。

2. 能量吸收与耗散机制:

* 研发重点:超越传统材料的塑性变形吸能,设计具有更高能量吸收密度和更可控失效模式的结构。是化地将冲击波能量转化为材料内部破坏(如断裂、摩擦、相变)或热能,减少传递到被保护侧的冲击。

* 技术路径:

* 多级/梯度吸能结构: 设计具有梯度密度、梯度孔隙率或梯度强度的夹层结构(如金属/聚合物泡沫芯、蜂窝芯、波纹芯复合材料),引导冲击波逐层衰减。外层负责破碎分散冲击,内层负责吸收剩余能量。

* 智能/响应性材料: 探索剪切增稠流体、磁流变弹性体等智能材料,其力学性能(粘度、模量)可在冲击瞬间剧增,实现“遇强则强”的自适应吸能。研究高阻尼合金或聚合物。

* 可控破碎与摩擦耗能: 设计特殊几何形状(如互锁砌块、鳞片结构)或引入摩擦界面,在冲击下产生大量可控的裂纹扩展、碎片飞溅和界面摩擦,耗散能量。

* 相变吸能材料: 利用某些材料在高压冲击下发生相变(如金属的马氏体相变)吸收大量潜热的特性。

3. 多功能集成与智能化:

* 研发重点:赋予抗爆墙除抗爆功能外的附加价值,并使其具备状态感知和响应能力。

* 技术路径:

* 防火耐高温集成: 研发兼具优异抗爆性能和耐火限(如防火)的材料体系,满足综合安全需求。利用陶瓷化聚合物、无机基复合材料或添加阻燃剂。

* 自感知与健康监测: 在材料内部或表面嵌入光纤传感器、压电传感器、应变片或导电网络,实时监测墙体在冲击或日常使用中的应变、损伤(裂缝、分层)情况,实现预测性维护。

* 自修复能力: 探索微修复剂、形状记忆聚合物或微生物矿化等技术,使材料在受到较小损伤后能实现一定程度的自我修复,延长使用寿命和维持防护性能。

* 环境适应性: 提升材料的耐候性、耐腐蚀性、抗老化性能,适应各种复杂环境(如海洋、化工、寒地区)。

4. 快速部署、模块化与可持续性:

* 研发重点:提高材料在应急响应、临时防护或改造加固场景下的应用便利性,并降低全生命周期环境影响。

* 技术路径:

* 预制模块化设计: 开发标准化、轻量化、易于拼装的预制抗爆板/砌块系统,实现快速安装和拆卸。优化连接节点设计确保整体性。

* 现场快速成型技术: 探索适用于抗爆应用的喷射混凝土、快速固化聚合物基复合材料或充气结构。

* 环保材料与工艺: 优先选用可再生、可回收材料(如生物基树脂、再生纤维)。优化制造工艺减少能耗和排放。设计考虑材料的可拆卸性和循环利用性。

总结来说,新型抗爆墙材料的研发是围绕“更轻、更强、更吸能、更智能、更快部署、更可持续”的展开的。 通过融合材料科学、结构力学、冲击动力学和智能传感技术,未来的抗爆墙将不仅是物理屏障,更是集防护、状态感知、环境适应性和快速响应能力于一体的智能防护系统,为高风险环境提供、更的安全保障。这些方向的突破将提升关键基础设施、设施、化工园区及公共安全领域的防护水平。

- 关于我们